事情的起因大概是两个。

一个是我忽然发现今年的春节十分的早,距离现在只有差不多八周的时间。我已经足足有六年没有在家吃年夜饭了。张祜有句诗歌叫“每到花时不在家”,以前读起来平平,现在倒是能觉出这几个字里的崎岖了,不过依然没张祜那么高雅,我一般只有“每到饭点不在家”的惆怅。今年依然是没有假期回乡。而且漂泊得越久,这边的知交愈发零落。以前每逢佳节尚且能高朋满座,这两年对饮也不过两三人。这个冬天更是惨淡,问完一圈,都是有事要忙的中年学/社畜,各自唏嘘一番,只好相约遥遥无期的来日。忽又想起本人1月也有死线,看来这个年还是要辜负了。

另外一个是下半年太忙,错过了这边白果上市的时间,板栗上架的季节也没有在家附近的集市买到合适的鸭子。这导致我错过了今年秋天最重要的两个仪式:吃白果炖鸡和板栗烧鸭。往年我只有在吃过这两样菜的时候才算作圆满过完了这个秋天。但今年的遗漏,让我觉得我2019只过了三个季节,再加上大病一场,感觉啥都不如囤膘重要,如果这个冬天不过得隆重一点实在太说不过去了。再一打开柜子,我筹备了大半年的老坛泡菜幽幽地跟我对视。忽然有点陈世美的自觉——算了算了,年可以不过,但是冬天好歹要吃好。

综上所述,我最终打算采用毛主席指导游击战的方针,化整为零,把年夜饭拆成每周一菜,等过完八周,差不多也就是新春了。

一般我们老家过年最早准备的除了香肠腊肉就是炸酥肉了。跟火锅店不一样,不会拿来直接吃或者涮锅子,那个其实吃多了会有点闷油。老家的流水席上一般是扣碗蒸酥肉,不过我们家比较少做这个菜,反而是拿来做烧什锦更多,我以前不觉得这两个菜出奇,今年倒是觉得反正是按年夜饭的规格,不如做足全套。于是周末的时候开始备菜。

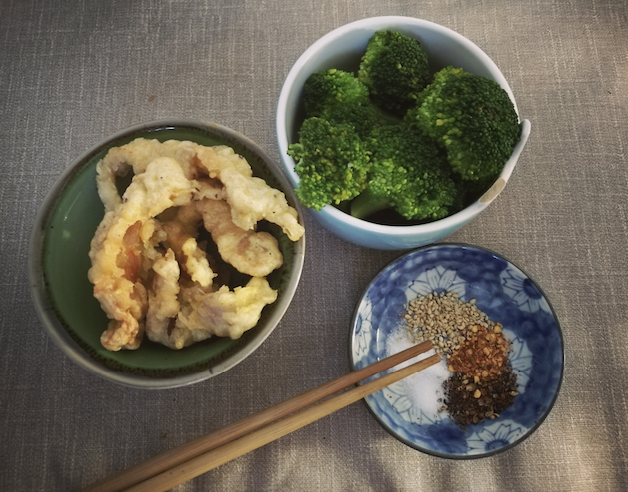

这炸酥肉其实也很简单,肉要略带点肥,过瘦则柴,过肥则腻;裹的面糊一定是鸡蛋加红薯淀粉,别的淀粉炸出来口感过实,炸第一次定型之后须复炸一次,表面金黄,把油气逼出来,里边的肉才不会油沥沥的。要说其实这跟天妇罗的做法还蛮像的,但前者吃起来肉味更实在一些,裹肉的鸡蛋淀粉液略调了鸡精和花椒粉,味觉上差别还是蛮大的。

暑假的时候吃到老家的山珍店拿此法炸的新鲜鸡枞,鸡枞的组织本来就很类似肉的筋理,又自带植物的清香,第一口咬上去脆脆的,是炸物的酥香,咬深一点后菌类的汁液溢满口腔,清甜爽口,口感上似肉非肉,撕扯一块下细看,酥皮之内的“肉质”洁白,纤维分明。各种程度上的绝,也难为厨师有这等匠心。不过过季也就吃不到了。希望明年回家去那家还卖这道菜。

这周酥肉其实做得很快。统共做了一斤,囤着下周做烧什锦。另外稍留了一些散放在盘子里这几天当零食,调了一个干碟,蘸着吃。忽然有种火锅店前菜的氛围,啊那要不然这几天先涮个火锅好了……

炸肉的时候跟两个朋友远程闲聊。

朋友E:感觉炸酥肉是老太婆行为。

朋友Z:那吃炸酥肉的是孙子行为?